« 2007年08月 | メイン | 2007年10月 »

2007年09月 アーカイブ

2007年09月01日

2007年09月02日

日程掛け持ち

今日は同じ時間に日程が重なってしました。実はこういうときが一番困ってしまいます。それぞれの日程に重い軽いがないので、どう調整するかが味噌です。

まずは紀州よさこい祭りの沿道や各会場でお手伝い下さったお祭りスタッフ「キラ☆ピシスタッフ」の皆さんの労をねぎらう打ち上げです。実行委員とスタッフ合わせて50人余りの方が集まりました。

片男波自治会の玉置会長が海の家3号店を開けて下さり、「特製玉爺の焼そば」を振舞って下さいました。

その後は杉谷実行委員長恒例のビンゴゲームです。杉やんの「ビンゴシュート!」の掛け声を聞いていると、つい「実行委員やります」と言いたくなってしまいます。去年の自分がそうでした。スタッフの方々から、「来年もまたやりたいです」という感想を頂いて、うれしくなりました。

ビンゴゲームの途中で失礼して、次の日程へ。

支援者の方がバーベキューをやっているということで、呼んで下さいました。同じ趣味を持つ方々が年に何度か集まられるそうです。そこにお邪魔しました。

初めての方々とご挨拶をしつつ、焼いて下さったお肉を頂きました。大学生ともお話ができ、また近いうちに彼らが今どんなことを考え、何に興味を持っているのか聞いてみたいと思います。

100%完璧ではありませんでしたが、両方の日程に顔を出すことができました。

2007年09月03日

さぁ、議会だ!

今朝はいつもと同じように、岸本周平さんと市駅での駅頭から始まりました。今日から新学期ということもあり、小学生から高校生までが増え、活気・パワーが感じられました。

その後、議会で民主クラブの総会です。10日から議会が開かれますので、そのための打ち合わせを行いました。今回も一般質問に立たせていただきます。ネタは現在調査中です。質問の期日が決まりましたら、お知らせします。

今回の議会では、市当局提出の下水道料金約4割もの値上げ、都市計画税の税率引き上げなど、市民負担について審議しなくてはなりません。確かに和歌山市は今、大赤字火の車ですが、しかし住民税や国民健康保険料の値上げなど、まさに「値上げラッシュ」で生活は圧迫されるばかり。バランスの問題もありますので、慎重な審議をしていきたいと思っています。

写真は今回の議会で使われる、市当局から提出された議案書です。これに沿って審議が行われます。

2007年09月05日

ガソリンが高い!

日々の活動の足はほぼ、愛用の自転車です。私が高校に入り、買ってもらった13年物です。通常で30分の道のり。雨でも雪でも通いました。校舎が高台にあるので、ものすごい坂を登らなければなりません。それで、かなり丈夫な自転車を買ってもらい、今でも現役です。それに、家から議会まで近いということもあるのですが、多少の運動にもなりますし、ちょっとかしのエコゴコロです。

しかし、市内も広いのでどこでも自転車というわけには行きません。また日程の関係で、小回りよく動きたいときもあります。そんな時は原付バイクを使っています。

最近皆さんもお感じになってらっしゃると思いますが、ガソリンが高いです。レギュラーで150円台のお店も見かけるようになりました。

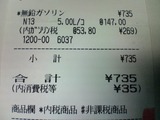

ガソリンを入れた後、レシートをまじまじとご覧になったことがあるでしょうか?

実はガソリンの値段の中には揮発油(ガソリン)税というものが含まれています。金額は決まっていて、リッターあたり53円80銭。下のレシートですと、リッター単価147円ですから、約37%が揮発油(ガソリン)税になります。結構な割合です。それが高いか安いかは別として、問題はここからです。

そのガソリン代金にまだ消費税が上乗せされます。税率は5%。ここで何か気付かれませんか?そうです。揮発油(ガソリン)税に消費税、つまり税金に税金を掛けているんです!これを「二重課税」と言います。「二重課税」は解消されなくてはいけないものなのですが、未だに放置されています。なぜなら、国民が知らないのをいいことに、税収があるから放ってあるのです。

53円80銭に対する消費税5%は2円69銭。リッターあたり2円69銭は余分に払わされているのです。

和歌山県での1人当たり年間ガソリン販売量(平成9年)は430.5リットル。4人家族だと1722リットル。これに2円69銭をかけると約4632円。年間これだけ無駄に出費していることになります。たかが4600円かもしれませんが、しかし、車を多用する人にとってはもっと大きな出費となります。されど4600円。

国にもまじめに考えてもらわなくてはならないと思います。

2007年09月06日

まっかっか

「和歌山城のもみじのことかぁ」

紅葉はそんなに早くありません。まっかっかなのは、和歌山市の財政のことです。

今日、議員を対象に、先に成立した地方財政健全化法を見越した財政の見通しと再建策についての勉強会がありました。

市当局からはあれこれと提案がありました。こうすればとりあえず赤字を減らすことができるという提案でしたが、しかしどうやってもゼロにはならないとのこと。

現状のままでは、5年後の2012年には2006年度の約3.3倍に当たる578億円余りの累積赤字になってしまうとのこと。

何とかして赤字を減らさなければならないのですが、今私の頭の中には効果的な具体策が浮かんできません。日産のゴーンさんのような方が和歌山市にもいてくれればいいのですが…。

しかし、住みづらい街にだけはしたくない!その想いはあります。とにかく、がんばってみます。

2007年09月08日

本2冊と子ども祭り

月曜日には一般質問の要旨を提出しなくてはなりません。2つの分野で質問を考えていましたが、そのうちの1つが、先に質問の通告を出された先生のものとかぶってしまい、急遽別分野にチェンジです。そのため、質問の組み立てをやり直しています。

そんなことを言いながらも、昨日の夜から、質問には直接関係ない2冊の本を読みました。1つは鷲田小彌太著の『夕張問題』、もう一つは長嶺超輝著の『裁判官の爆笑お言葉集』。2冊をほぼ1日で読みました。

『裁判官の…』は爆笑と題名についていますが、決して笑えるようなものではありません。とても重く感じるものがありました。『夕張問題』は財政危機に瀕している和歌山市のために何かヒントを得られるかと思い、読んでみました。

夕方からは、支援者の方が直川にある児童養護施設の夏祭りに連れて行って下さいました。園長先生にご挨拶をし、生徒さんがやっている露店を見て回りました。近所の子ども達もたくさん集まって、にぎわっていました。近いうちに日常どういう風にされているのか、見学に行ってみようと思います。

2007年09月10日

政治の秋 ~9月定例議会~

朝晩涼しくなってきました。秋になってきたんだなぁと感じます。

今日から市議会9月定例会が始まりました。会期は10月1日までの22日間です。秋の臨時国会も今日から。県議会の9月定例会は明日から開会です。国会では与野党の論戦で「熱い秋」になりそうですが、市議会も下水道料金の値上げや都市計画税の引き上げなど、生活に直結する議案が市当局から出されていて、「熱い秋」になりそうです。

今回も一般質問に立ちます。順番は6番目。予定では13日(木)の午後からです。日程が決まりましたら、改めてお知らせします。

以下は今回市当局から提出された議案一覧です。できるだけ議会の動きや色々な情報を提供していきたいと思っています。

1 市長専決処分事項の報告について(和歌山公園動物園内における負傷事故に対する損害賠償)

2 市長専決処分事項の報告について(公園内における負傷事故に対する損害賠償)

3 市長専決処分事項の報告について(自動車事故に対する損害賠償)

4 市長専決処分事項の報告について(自動車事故に対する損害賠償)

5 市長専決処分事項の報告について(市営住宅及び改良住宅に係る使用料等の支払請求及び住宅明渡しの請求に関する訴えの提起)

6 平成19年度和歌山市一般会計補正予算

7 平成19年度和歌山市水道事業会計補正予算

8 平成19年度和歌山市工業用水道事業会計補正予算

9 和歌山市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について

10 政治倫理の確立のための和歌山市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正す条例の制定について

11 和歌山市職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について

12 市長等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について

13 和歌山市職員恩給条例等の一部を改正する条例の制定について

14 和歌山市税条例の一部を改正する条例の制定について

15 和歌山市重度心身障害児者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について

16 和歌山市自動車駐車場の駐車料金に関する条例の一部を改正する条例の制定について

17 和歌山市自転車等駐車場の保管料金に関する条例の一部を改正する条例の制定について

18 和歌山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

19 和歌山市下水道条例の一部を改正する条例の制定について

20 和歌山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

21 市道路線認定について

22 市道路線変更について

23 土地処分について(園部地区)

24 土地処分について(つつじが丘)

25 工事請負契約の締結について(東部1号汚水幹線工事その3)

26 工事請負契約の締結について(公共下水道新堀第5雨水幹線工事)

27 工事請負契約の締結について(東部5号汚水幹線工事その3)

28 工事請負契約の締結について(公共下水道新堀第1雨水幹線工事その3)

29 工事請負契約の締結について(野崎都市下水路流入渠工事その3)

30 工事請負契約の締結について(貴志都市下水路流入渠工事その4)

31 工事請負契約の締結について(湊南第2雨水ポンプ場ポンプ設備工事)

32 工事請負契約の締結について(中之島雨水ポンプ場電気設備工事)

33 工事請負契約の締結について(青岸クリーンセンター燃焼設備更新工事その2)

34 物品購入契約について(救助工作車Ⅲ型)

35 物品購入契約について(高度救助用資機材)

36 物品購入契約について(高度探査装置)

37 平成18年度和歌山市水道事業決算の認定について

38 平成18年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について

2007年09月11日

あれから6年

今日の議会は、議案精読のため休会です。一般質問に向けて、準備を進めました。質問に使う裏づけの資料を探して、具体的な数字を間違いのないよう拾ってきます。

質問のシナリオをイメージして、どういう質問をするかを決め、市当局との答弁の摺り合わせをします。そのために必要な数字や具体例を探します。岩國事務所での秘書経験が生きて、欲しい数字がどこにあるかがかなり的確に分かります。質問時間より調査や組み立てにかなりの時間を要します。そちらの方が味噌かも知れません。

今日は9月11日。アメリカ同時多発テロから6年が経ちました。さすがに6年も経つとマスコミでの取り上げられ方も小さくなったような気がします。あの日から3ヵ月後に、ニューヨークのあの現場に立っていたのが、そんなにも前のことかと思ってしまいます。

時々この「EarthCam」というサイトで、今のグラウンド・ゼロの様子をライブ映像で見ています。

次から次へと悲しい事件、信じられないような事件が起こり、過去の事件は段々と忘れ去られていってしまうのでしょか。

忘れなくてもいいように、心が痛む事件が起こらないことを祈ります。

2007年09月12日

驚きのニュースが…

今日から一般質問が始まりました。今日から3人ずつ、議員が一般質問に立ちます。

今日の質問では、市長の政治姿勢や、ゴミの有料化などが問われました。

午後の休憩のとき、安倍首相が辞職するというニュースが飛び込んできました。あまりにも唐突で、本当に驚きました。なるのも辞めるのもかなりの覚悟がいると思うのですが、きびすの切り返し方が早すぎて、正直ついていけません。このやり方が、安倍さんのおっしゃる「美しい国」の美しい辞め方なんでしょうか。

なんとなくですが、郵政民営化の採決のとき、反対していた城内さんを説得している安倍さんと、今の安倍さんとでは、見た目で別人のように見えるのですが、私だけでしょうか。健康に問題があるようですが、引き続き議員として、やっていけるのかなぁと思いました。

私の一般質問ですが、特段の日程変更がなければ、明日の午後、2番目の登板となります。

おおよそ14時過ぎから質問を始めます。よろしくお願いいたします。

2007年09月13日

07年9月議会の一般質問全文

議員になって2回目の一般質問に立たせていただきました。今回は2日目の3番目に登板です。

質問前は45分ぐらいかかるかなぁと思っていましたが、実際やってみると30分で終わってしまいました。時間が読めないのは、まだまだ慣れていない証拠です。

今日の質疑の議事録を記します。なお、これは原稿ベースで、速報版です。実際の議事録は若干異なることをお含み置きください。正規は後に発行される議事録に拠ります。

《質問》

こんにちは。民主クラブの山本忠相です。

先の6月定例会において、初めて質問をさせていただき、今回が2回目となるわけですが、質問させていただく前に、去る8月18・19日の両日、和歌山城を中心に市内各地で行われました「第4回紀州よさこい祭り」におきまして、市当局の皆様には多大なるご協力を賜りましたことを、関係者の一人として心からお礼申し上げます。

さて、9月1日は防災の日、8月30日から9月5日までは防災週間でありました。また9月9日は救急の日、15日までが救急医療週間です。議長のお許しをいただきましたので、防災対策と救急体制について、質問をさせていただきます。

まずは防災対策についてです。

文部科学省に設置された地震調査研究推進本部地震調査委員会が発表した「『全国を概観した地震動予測地図』2007年版」によると、和歌山と大阪の境目にある中央構造線断層帯における30年以内の地震発生確率が最大5%、マグニチュード8.0程度で、本市はレッドゾーンと予測されています。

また、南海トラフを起因とする東南海・南海地震においてもまた、震度6弱以上の地震発生の確率が高く、同じくレッドゾーンとされています。

地震発生時に人的物的被害を抑えることとともに、情報の収集と伝達が重要となることは言うまでもありません。

そこで、地震などの大規模災害発生時において、関係機関や市内各拠点との連絡体制はどう整備されているのか。また被害状況などの情報収集体制はどう構築されているのかをお答え下さい。

また、人的物的被害を抑えるために市が現在実施されている木造住宅耐震診断・改修事業につき、本市における必要性や実施状況についてお示し下さい。

次に救急体制についてお伺いします。

日常、市民の命を守る最前線で活躍されているのが、救急業務に携わっておられる職員の皆さんだと思いますが、現在の和歌山市における救急車の出動件数、現場到着に要する平均時間など出動状況について、全国平均との比較、また10年前の本市状況との比較、および平成18年中の搬送者の傷病の程度についてお答え下さい。

以上、お伺いして、第1問とさせていただきます。

《静川危機管理監 答弁》

大規模地震等による有線回線の途絶や輻輳等通信回線の障害に備え、市の災害対策本部では本市に活動拠点を置く、国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所をはじめ、日本赤十字社和歌山県支部や電気・ガス・鉄道等のライフライン関係機関、放送関係機関、災害拠点病院などの医療関係機関、また各地区の支所・連絡所に相互通信が可能な防災行政無線を設置しています。

災害時には、このシステムを活用して、市の災害対策本部とこれらの機関が相互に情報を共有し、適切な対応ができるよう通信手段の確保に努めているところです。

《木村まちづくり局長 答弁》

東南海・南海地震の備えとして平成16年度から取り組んでまいりました木造住宅耐震診断は、昨年度までに1,276件の診断を行いました。今年度は、8月現在で241件の申込みを受け付け、診断士の派遣を随時行っているところです。また、平成17年度から実施いたしました耐震改修補助事業につきましては、昨年度までの2ヵ年で59件の改修費補助を行い、今年度は、70件の予定件数に対し79件の申込みを受け付け、現在作業中でございます。

この木造住宅の耐震化は、来るべき大規模地震の被害を最小限に抑え、市民の安全、安心を確保するために、大変重要なことと認識し、その必要性の普及、啓発に努めているところです。

《丸山消防局長 答弁》

平成18年中における当市の救急出動件数は、17,159件で、現場到着に要した時間は、平均5分45秒で、全国平均では、6分30秒です。

平成8年中の当市の救急出動件数は、10,904件で、また、現場到着所要時間は、4分23秒でしたが、平成18年中の出動件数は、約1.6倍に増加し、現場到着所要時間も、1分22秒の増加となっています。

平成18年中の救急搬送人員は、16,182人で、傷病程度別では、死亡を含め重症1,207人で7%、中等症4,818人で30%、軽症は10,161人で63%でした。

《再質問》

それぞれご答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。

大災害というものは訪れに予告がありません。そして、その規模は自然が相手ですから、予想もつかないものがやってくるかも知れません。

例えば、阪神・淡路大震災の際、阪神高速の高架が横倒しになるなんてことを誰が想像し得たでしょうか。得てしてその被害は、我々の想像を超えることがあります。

有線回線は寸断され、携帯電話も電源が確保できなかったり、基地局の損壊などで使用できないことは想像できますが、防災行政無線も災害時に必ず機能するとは限りません。

また場所によって被害状況も変わってくるでしょう。市内各地それぞれの場所でどのような状況になっているか、避難所の状況はどうなのか、詳細で正確な情報収集をし、的確な判断を下さなければなりません。

そこで最近特に注目されているのが、アマチュア無線愛好家やその団体の協力を得て、情報収集を行い、また内外に対して情報を発信するというものです。

新潟県中越・中越沖地震に見舞われた上越市では、これまでの防災行政無線や、各地の町内会長へ一斉にファックスをするなどの方法で情報を伝達することにしているほか、今年度中に衛星を使った携帯電話を導入するとともに、緊急時の情報通信手段をより多く確保するため、民間の無線愛好者のグループと協力のための協定を結んで、市内の被害の状況や、避難した市民の様子などの情報を収集して市に伝えるほか、市が用意した避難場所や救援物資などの情報を市民に伝えることなどの支援を行うことが取り決められたそうです。

冒頭でも触れた紀州よさこい祭りでも、祭りの模様をアマチュア無線で発信しましたが、沖縄を除く全国と、韓国ソウル、パラオ諸島にまで発信ができました。また最近の無線機器は乾電池でも十分交信ができるものも出ているそうです。

このような現状を踏まえ、本市でもアマチュア無線愛好家やその団体の協力を得て、情報の収集発信をする体制作りをするのがよいと考えますが、当局のお考えをお聞かせ下さい。

木造住宅耐震診断・改修事業について、大地震の際は多くの木造住宅が倒壊し、その犠牲となる方が多いのが実情です。神戸市では、阪神・淡路大震災の際、家屋倒壊による窒息・圧死の割合が死者数の約70%を占めるという報告がなされています。まず命を守れば、街の復興も生活の再建もできます。まだまだ木造住宅の多い本市において、今後耐震診断・改修事業にどのように取り組んでいくのか、お伺いします。

次に救急体制についてです。

18年度の出動件数は10年前の約1.6倍、現場までの所要時間も1分22秒延びている、また救急車で運ばれた方のうち、約63%が軽症であったとお答えいただきました。

最近、救急車を不適切に、いわゆるタクシー代わりに呼ぶ人がいる、そのために、本当に必要としている方の下へ遅延するという事態も発生していると報道されています。

一例を申し上げますと、駆けつけた救急隊員に保険証を差し出し、「100メートル先に病院があるから、その子を連れてって」と言って熱のある幼児を指さし、ホームパーティーの準備に追われる主婦。子どもの様子がおかしいとの通報で駆けつけてみると、様子がおかしいのはペットだった。「30分後に救急車を1台」という出前の注文まがいの119番通報。1日に2度救急車を要請したことを医師にたしなめられ、「税金を払っているのになんで救急車を使っちゃいけないの?」と言い放った人もいたそうです。

横浜市が昨年4月に実施した調査では、救急搬送した軽症事案の約半数は「不適切な利用」にあたったと報告されています。そのため、横浜市では虚偽の救急車利用者に対して過料を課す条例づくりを検討し始めています。

また、東京消防庁は本年6月から、救急隊員が現場で救急搬送の必要のない患者を選別する「トリアージ」制度を全国で初めて試験運用し始めました。社会の高齢化もあり、搬送の遅れが重大な結果を招くケースが増えていることから、軽度の患者や救急車をタクシー代わりにしようとする通報者には民間搬送の利用を求めているそうです。総務省消防庁も昨年7月から全国の救急搬送にトリアージ制度導入が可能かどうかの検討を始めているようです。

救急車とはその名の通り、傷病者を「急いで救う」ための車です。本市でも先程申し述べたような不適切な利用があるのではないかと危惧しております。

そこで先程答弁していただいた、搬送者のうち約63%の軽症者について、救急搬送の必要がなかった例があったのではないでしょうか。また本市における救急活動は、市民の要請に十分応えられる体制になっているのか現状と、10年間に約1.6倍となった搬送者数に対する対策についてお答え下さい。

以上、お伺いして、第2問とさせていただきます。

《静川危機管理監 答弁》

大規模災害により、有線通信が途絶した場合の情報の収集・発信手段として、アマチュア無線の協力を得ることは、大変有効であると認識しています。

このことから、本市におきましても日本赤十字社や災害ボランティア団体が保有するアマチュア無線を活用した通信訓練等を定期的に実施しているところです。

今後も災害時におけるアマチュア無線の有効的な活用について、その充実を図ってまいりたいと考えています。

《木村まちづくり局長 答弁》

大規模地震の備えとして、今後一層の木造住宅の耐震化を図るためには、耐震診断の実施促進が重要であると考えています。このことから、その必要性の広報や啓発をより効果市民が安心して住宅の耐震化に取り組めるようにする環境整備として、耐震設計や工事の専門家の育成にも県と協力しながら検討、研究に取り組んでまいります。

《丸山消防局長 答弁》

軽症者の救急搬送の必要性については、軽症と診断された方でも、多くは、当初訴えた症状から必要性があったものと考えますが、救急隊員の応急処置や医師による早期の治療を受けたことにより結果的に軽症となったものと考えられます。

本市における救急活動の現状は、10隊の救急隊を擁し、いずれにも高規格救急車を配置し また、救急救命士が乗り組み、現時点では搬送先も十分確保でき、救急活動が円滑に行われていると思います。

救急需要増加対策については、救急需要の増加要因として、高齢化の進展や国民意識の変化によるものといわれていますが、中には緊急性の無いものと考えられる事案が含まれることから、安易な救急利用の抑制を図るため、救急の集いや広報活動を通じて、市民に正しい救急車の利用について、理解を深めていただけるよう努力しています。

《再々質問》

それぞれお答えいただきました。

アマチュア無線愛好家やその団体の協力を得ることについて、災害に打ち勝つため、いわゆる民活を災害対策に加えることは不可欠であります。そのためには普段からの関係作りが大変重要であると考えます。普段から協力を仰げるような体制を組んでいただくようお願いいたします。

木造住宅耐震診断・改修事業について、神戸市が阪神・淡路大震災の後、建設した仮設住宅は4万8300戸、建設・撤去費用は現時点で1700億円程度と、莫大な費用を費やしています。今のうちに耐震改修を施しておくことによって、命が助かり、住宅の確保ができるなど、トータルコストの面で優れていると考えます。

市民の中には、耐震改修しても日常生活の居住性が向上するといった目に見える効果がない、見た目が悪い、費用がかかるなどマイナスイメージもまだまだあるようです。これらを払拭できるよう、働きかけをお願いいたします。

救急体制について、市民の要請に応えられる体制を敷かれていることは、市民にとって大変ありがたいことだと思います。今後もその体制を維持していただくようお願いいたします。

最後に、本市の防災対策について、市長の決意の程をお伺いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

《大橋市長 答弁》

安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、防災対策を推進してきた中で、私はその究極は、尊い命を災害から守る施策を優先し、実行することであると常日ごろから認識しているところです。

昨今各地で大規模な地震が発生し、老朽化した建物の倒壊により、一瞬にして尊い命が奪われると言った悲惨な状況を目の当りにする度、防災対策を急がねばと思う毎日でもあります。

建物の耐震対策は、議員ご指摘のとおりまさに地震防災の第一歩だと改めて感じているところです。

こういった意味におきましても、これまで進めてきた小・中学校や住宅の耐震化を少しでも早く完了させなければならないと強く思うものでございます。

また、災害による被害を最小限に抑えるためには、防災関係機関が十分に連携し、互いに情報を共有することが極めて大切なことであり、日ごろから防災行政無線やアマチュア無線などによる情報収集が円滑に行えるよう、ネットワークづくりを推し進め、災害時にも有効に機能する通信システムの確立が不可欠であると考えています。

2007年09月14日

ウルトラCはあるのか

安倍首相の辞意表明を受けて、急遽次の首相選びを含めた、自民党総裁選がスタートし、どうやら下馬評の高い麻生さんを、虎視眈々と総裁の椅子を狙っていた福田さんが一気に追い抜こうとしています。

「深く静かに潜行せよ」という言葉を岩國代議士から聞いたことがありましたが、まさにそれをやって見せた方が福田さんのように思います。

自民党は選挙に勝てる手を必ず打ってきます。ウルトラCはあるのか。もしあるとすれば、私の勝手な予想ですが、「福田首相-小泉副総理」かなぁと思っています。そうなったら、自民党の支持率は上がるでしょうけど、目立たない首相になってしまいますね。

2007年09月17日

和歌山の道路についてどう思いますか?

今、国土交通省道路局が「道路整備の中期計画の作成に向けたアンケート調査(第2回)」を実施しています。

皆さんは普段お使いになっていらっしゃる「道路」について、どのようにお感じでしょうか。

便利だなぁと思われたり、反面不便だと思われたり、こんな工夫があったらいいのに、だとか色々とお思いになることがあると思います。

和歌山の場合、紀伊半島を一周する高速道路が整備されていません。そのため、一部の一般道路でかなりの渋滞になっています。それが原因で物流が滞ったり、遮断されていたりで、そのしわ寄せが住民の方に掛かるようでは、放置しておける問題ではありません。

しかし、正直なかなか自分が住んでる地域のことしか分かりません。それぞれの地域にはそれぞれの特徴がありますし、勝手加減があります。

ましてや、東京の霞ヶ関の中にいる人が、和歌山の個々の地域事情まで把握するのは不可能といっても過言ではないと思います。

そこで、私達の声を聞いてもらえる機会が上のアンケート調査です。皆さんのお考えをぜひ国土交通省にお送り下さい。

2007年09月18日

決算の議案

連休明けの今日は和駅での朝の街頭活動から始まります。昨日は祝日でしたので、市駅での街頭活動はお休みです。そしてまた来週もお休みで、とても残念です。

朝の活動が終わって、議会に向かいます。今日は一般質問の4日目。同じ民主党の〆木先生が質問に立たれました。

本会議が終わると、分厚い封筒が届いていました。中身は18年度決算を審議するための議案書でした。写真は議会の控室にある私の机の上で撮った議案書です。一番手前が決算書でタウンページぐらいの厚みがあり、中身は使われたお金の内訳がずーっと書かれています。これの全てに目を通して、適切にお金、つまり税金が使われたかどうかを確認し、疑問があれば市当局に質問をします。

後ろの右の冊子は、市の監査委員から出された意見書で、第三者から見て適切にお金が使われたのかどうかを見た結果が書かれています。左の冊子は決算報告書で、具体的に何にお金を使ったかが書かれています。

決算特別委員会は今の定例会が終わった10月2日から予定されています。それまでに読破しなければ!

2007年09月19日

一般質問の日程終了

3連休を挟んで、5日間の一般質問が終わりました。全ての質問が終わった後、市当局から出されている議案が、担当の委員会に割り振られます。

私の所属する建設企業委員会には17の議案が割り振られました。明日からこれら議案の審議に入ります。

ます明日20日は消防局と水道局の議案、21日は建設局の議案を、基盤整備部・住宅部・下水道部の部署別に分けて審議をします。

2007年09月20日

委員会審査始まる

今日から舞台は委員会に移ります。私のいる建設企業委員会には今回17の議案が割り振られています。

審査1日目の今日は、消防局と水道局に関する議案の審査です。

消防局からは、全国消防救助技術大会に参加するための旅費や、火災予防運動のための経費などが新たに必要となったため、予算の補正が出されました。また水道局からは、浄水場の緊急修理にかかった費用を確保するための予算の補正や、水道局が持つ土地の売却に関する許可が求められました。

今日の議案に関しては特段の問題はなく、審議はすんなり終了しました。

2007年09月21日

委員会審査2日目

今日の委員会では、建設局から出された議案を、基盤整備部・住宅部・下水道部の順で審査を行いました。

まず基盤整備部の議案は公共工事の入札結果について了解を求めるものです。各工事についての入札結果である「開札調書」が配布されました。「開札調書」にはそれぞれの工事について、どこの業者がいくらで入札し、結果どこの業者が落札したかが全て書かれています。委員全員で見て、特に問題となる点はありませんでした。

次に住宅部から、スカイタウンつつじヶ丘の土地販売価格について、実勢価格と大きな隔たりがあるため、価格を引き下げたいとの議案が出されました。また複数区画を購入する人向けの割引についても提案されました。

ある委員からは、以前に行った引き下げの際に、すでに住んでいる方々から反対運動があったが、今回は大丈夫なのか、との質問が出されました。市当局は、すでに3回の住民説明会を行い、理解を得ているので、現在は大きな混乱はないとの答弁を得ました。

またある委員からは、他の新興住宅地と比べて、住むことのメリットや特長が乏しく、住民が惹きつけられるような魅力がない、との意見が出されました。ただ地方財政政策の点から、一刻も早く売却しなければならないので、そのための努力をするよう意見が付されました。

最後に下水道部から、下水道料金を平均39.3%値上げする議案が出されました。この値上げにより、下水道事業の収支をトントンにでき、19年度末の予定で121億1300万円となるであろう赤字をこれ以上増やさなくても済むそうです。しかし余りにも大幅すぎる値上げに、委員から質問が多数出ました。

平成9年度から事業の単年度赤字がずっと続いていること、普及のための人員が揃っていないこと、汚水処理のためのランニングコストが49億余りもかかるのに利用料で21億ほどしか賄えていないこと、普及率100%の東京でさえも毎年30億の赤字が出ていることなどが明らかとなりました。

しかし、ここにもまた地方財政政策の壁があり、議案を蹴るという流れにはなりませんでした。市民生活者の皆さんに負担をお願いしなければならないのは、大変心苦しく思います。我が家も下水道ですから、来年からかなりの値上がりになります。生活が苦しい方などはどうされるのか、心配です。

連休明けは議案の採決になります。

2007年09月25日

苦渋の決断

今日は委員会での採決の日。それぞれの委員会が開かれる前に、会派の議員全員が集まって、それぞれの議案に対する賛否をどうするか、議論をしました。

一番もめたのは、やはり下水道料金の値上げに関してでした。突然平均約4割もの値上げは市民にとって過重な負担となる。しかし、新しい地方財政政策の下では、現状の赤字を増やし続ける下水道行政のままでは、置いておけない。財政再建団体に転落すれば、今以上の負担を求められる。こんなどっちに転んでも苦が待っているという岐路に立たされました。

同時にまた、市当局が下水道事業を安定化させようという努力が足りないということも見えてきました。下水道を繋ぎ込んでもらうために、各家庭を回って説得する普及員の数が、2人から1人に減っているのです。何万とある世帯を回るための人員が一桁であることさえ驚きなのに、その上まだ減っているという事実。正直怠慢といっても過言ではありません。と言って、今からわっさわっさ動いたとして、普及率を何パーセント上げることができるのか、期待できる数字は出ないでしょう。

八方塞の状態ですが、値上げを呑まざるを得ないと思いました。しかし、フリーハンドで認めてしまえば、苦しくなった時にまた値上げで乗り切ろうと安易に走るのではないかと思い、足かせとして相応の努力をすることを確約させなければならないと考えました。

そこで、賛成する代わりに、当局に具体的な工程表を策定し、議会に対して明らかにするよう求める「付帯決議」を付けるよう求めました。付帯決議とは議案に、審議の中で出た注文を考慮するよう議会から当局に求めるものです。しかし、付帯決議には法的拘束力がありませんし、それは裁判でも判例として残っています。(東京地判昭和54年3月29日訟月25巻7号1809頁に「法案審査の際、国会の両議院の各地方行政委員会が行つた付帯決議について、当該各決議は各委員会の一般的希望ないし意見の表明にすぎず、関係行政庁に対する法律上の拘束力を有しない。」とあります。)

〆木先生と相談したところ、「少数意見の留保」という方法があると分かり、議会事務局とすり合わせをしました。少数意見の留保とは、議案に反対したが賛成多数で可決された場合、反対した側である少数の意見を本会議で発表してもらい、議事録に残すというものです。しかし、そこで根本的な問題が出てきました。我々民主クラブの議員がこの議案に反対すると、反対多数で否決されてしまい、少数意見でなくなるので「少数意見の留保」ができないことが分かりました。

白か黒かだけで、意見をつけることができない。委員会の開会を無理矢理1時間延ばして、議論を詰めましたが、結果思うようには行きませんでした。

その後、委員会が開会され、議案に賛成の意を表す「起立する」ことしかできず、脱力感を感じながら控室に戻りました。

負けたように思う悔しい一日でした。

2007年09月27日

環境保全対策特別委員会

まず1つ目は、現在和歌山市が認証を受けているISO14001環境マネジメントシステムについてです。ISOの認証を得るための目標はどのように設定しているかを問いました。市当局から各部署において設定しているとの答弁がありました。ISOの認証システムは、まずそれぞれの事業に関して自ら目標を設定し、その目標を達成できたかどうか、どの程度達成できたかを認証機関に審査してもらうものです。つまり、ハードルが高かろうと、低かろうと、自分で立てた目標を達成さえできていれば、ISO認証をもらうことができます。

次に、その認証をもらい、維持するためにどのぐらいの予算を使っているのかを問いました。市当局から当初で年間100万円以上、現在は入札になっていますがそれでも50万円以上使っているとの答弁を得ました。

ISO認証を得ることの対外的なメリットを問うたところ、市内企業への環境にやさしいイメージを与えることができるとのことでした。

目標を達成できたかどうかだけを見てもらい、環境にやさしいイメージを与えるのに、年間50万円以上使うのは、財政が逼迫し色々なものを削減する傾向の中で、もったいないと思いました。また一般企業では、ISOの認証を継続しない企業も出てきています。ノウハウも得られているので、わざわざISO認証を継続する必要はないように思います。

わざわざ多額の費用をかけなくても、市内のNPO法人などの協力を得れば、費用もかからず、今以上のイメージアップにつながると思い、その点を指摘しました。

次に昨年度の公害苦情の処理状況について、ばい煙や悪臭、騒音などすべての公害に寄せられた苦情の解決率が見事にオール100%という優秀な成績。そこでその「解決」とはどういう状況か、気になったので教えてもらいました。

すると、たとえ公害苦情の原因がなくなっていなくても、3ヶ月経って引き続き市民から何も言ってこなければ、「解決」となるとの答弁がありました。これは一体どういうことでしょうか?市が解決のための手立てを打ってくれると信じて待っていたら、3ヶ月経っていて「解決」になっていた。そういうこともありえるわけです。きっとそんな「ほったらかし」をしているとは思いませんが、しかし一般的に言う「解決」ではないと言うことは分かりました。何らかの公害で困っている人が泣き寝入りにならないよう、この点は今後、当局の姿勢を質していきたいと思います。

3つ目に、工業排水の色抜き条例について質問しました。正式名称を「和歌山市排出水の色等規制条例」といい、平成3年に制定されました。和歌山市内に工場を置く業者は、その排水に規制値以上の色が着いていてはいけないという条例で、制定時は全国各地から視察があったといいますが、最近は全くないとのこと。

排水がきれいだと言うのは良いことなのですが、会社としては浄化装置に相当の資金をつぎ込まなければならず、また給水されている工業用水よりもきれいにして排水しなければならず、相当の負担になっているそうです。これでは企業がもっと条件の良いところに逃げてしまいます。

食品の消費期限改ざん問題などでも分かるように、今は汚染物質を垂れ流しにするような企業に明日はありません。消費者が黙っていません。それに下水道があるのですから、排水管をつないでもらって、下水道使用料金を企業から頂けばいいと思うのですが、市当局はこの条例を誇りに思っているようです。

市が傾きかかっているのですから、これ以上企業が市外へ逃げてしまっては、元も子もありません。この点についても、今後違う面からの切込みを考えていきたいと思います。

2007年09月28日

クラブ総会

今日のお昼には、私が所属する議会内の会派「民主クラブ」の総会がありました。といっても、そんな大そうなものではありません。所属の議員5人が集まって会議をするというだけのことです。たまにニュースなどで、国会内での民主党の代議士会や議員総会の模様が流れていますが、あれの5人バージョンだと思ってください。

今日は1日の本会議に向けて、議案の採決などについて確認をしました。それぞれの委員会での審査状況の報告をして、賛否の確認をします。

あと、議会内や会派で相談したり、意思統一を図らなければならないことなどを話し合って、総会は終わりました。

議会が開かれない日は、このような活動もしています。

2007年09月30日

雨の運動会

地元の砂山小学校からお招きを受けて、運動会の参観に行ってきました。ひょんなご縁で、私が小学校の時にお世話になった先生が砂山小学校にいらっしゃり、懐かしい思いがします。

自分が小学生のときのように、入場行進、校長先生の言葉、準備体操と続きます。そうしていると、ポツポツと雨が…。校長先生のお話の中にも、「9時ごろが一番天気が悪く、その後良くなるようです」とおっしゃっておられました。

プログラム2番の、2年生の徒競走になると結構な降りに。校長先生は「子ども達のために、保護者の方がお休みの今日に何としてもやり切りたい」としきりにおっしゃっておられました。

しかし、そんな思いもむなしく、雨は強くなるばかり。校長先生の判断で、徒競走が終わった時点で、一時中断となりました。校長先生は携帯で他の学校の先生に電話をし、他校の状況を聞いておられます。すでに中止したところや、始める前に中断したところもあるようです。

私は次の日程があったので、10時15分ぐらいに失礼しましたが、その後雨は止まず、そのまま延期になったようです。

ブルーシートの上でみんなで食べるお弁当がものすごくおいしかったりするのですが、それができなかったのは子ども達も親御さんたちも残念だったろうと思います。でもそれもまた思い出になるのかも知れませんね。